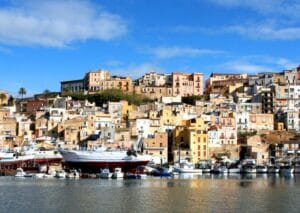

Le port de Sciacca est principalement dédié à l’activité de pêche et au commerce. Il accueille environ 500 embarcations, entre bateaux de pêche et petites barques, qui débarquent chaque année plus de 4 000 tonnes de poisson bleu après leurs sorties en mer.

Les techniques de pêche pratiquées dans cette zone sont : le chalutage, la pêche côtière et la palangre.

La variété la plus couramment pêchée appartient à la famille du poisson bleu capturé au cianciolo ; celui-ci est ensuite transformé à terre par les nombreuses conserveries locales et exporté dans le monde entier, faisant de Sciacca le premier producteur européen.

C’est un véritable festival bruyant et sensoriel lorsque les bateaux accostent le long du grand quai du port de Sciacca : des tonnes de poissons et fruits de mer frais sont déversées sur la jetée, qui devient alors une place animée, un marché à ciel ouvert.

Le rideau se lève sur un spectacle typiquement méridional, aux couleurs intenses, où les pêcheurs se transforment en marchands théâtraux offrant leurs produits scintillants de reflets rouge-or-argent.

La mer turquoise et la vieille ville de Sciacca composent un décor unique, tandis que l’air prend une saveur du Sud lorsque la brise saline rencontre les rayons du soleil.

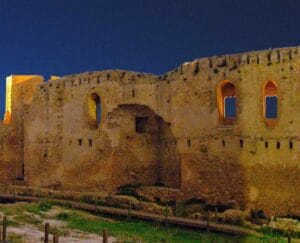

Le Château Luna

Le Château Luna

Les Portes de Sciacca

Les Portes de Sciacca Le Château Enchanté

Le Château Enchanté

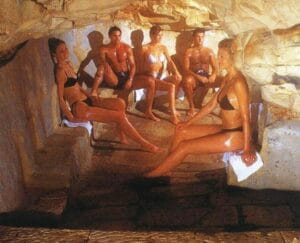

Les “Stufe di San Calogero”

Les “Stufe di San Calogero”

Le Corail de Sciacca

Le Corail de Sciacca

Le Carnaval de Sciacca

Le Carnaval de Sciacca

Le Port de Sciacca

Le Port de Sciacca

La Céramique de Sciacca

La Céramique de Sciacca

Les Plages de Sciacca

Les Plages de Sciacca L’Île Ferdinandea

L’Île Ferdinandea